【导读】2025年1月11日-12日,由中国自动化学会、中国青少年科技教育工作者协会联合主办的2025中国自动化与人工智能科普大会暨创新人才贯通式培养研讨会在中国科学院大学玉泉路校区礼堂隆重举行。此次会议以“跨界融合·创新未来”为主题,聚焦大中小学贯通式培养模式与人工智能教育的科学化、系统化发展,吸引了来自全国高校、科研院所、中小学校等专家学者、师生代表共计500余人现场参会,有效汇聚了领域产学研优质资源,为推动我国教育强国与创新型国家建设贡献了力量。

本次大会共设3场大会报告和4个专题会议,邀请中国青少年科技教育工作者协会天文科学教育专业委员会主任刘继峰作题为“AI 赋能下的天文科学教育”的大会报告,报告展示了在人工智能技术的快速发展的背景下天文AI大模型的训练成果,探讨其对科学教育、尤其是天文学方向的科学教育的推动作用,并以天文AI学习社区为例思考基于天文学研究范式的全链条人才培养思路,引领天文学教育与天文科学闭环发展。

从儿童时期开始,许多人对星空产生好奇,常常提出诸如“星星为什么有不同的颜色”、“宇宙中到底蕴藏着什么”以及“是否存在其他生命”等问题。这种自然的探索欲望与数十万年前我们祖先在山洞中仰望星空时的原始好奇心相连,是人类天生的兴趣。正因为如此,天文学被视为启发科学教育的理想起点,能够激发青少年对自然世界的探索热情。

一、天文科学教育面临的困境

在中国科学技术协会和中国青少年科技工作者协会的指导下,我们曾利用世界最大的射电望远镜——中国“天眼”,将其1%的时间分配给青少年进行科学观测,如图1所示。通过这一实践活动,我们收到了3000多份观测报告,其中不乏一些优秀的观测方案,约300项被评为杰出。这一过程对于科学教育的推动作用显著,展示了前沿科研设备如何激发青少年的创新思维和科研兴趣。然而,由于中国“天眼”的稀缺性,这一资源远不能满足全国青少年对科学教育的需求。中国拥有25万所中小学,每年接纳上亿的学生,要让每个孩子,尤其是偏远地区和山区的孩子,都能接触到科学教育资源,仍然面临巨大的挑战。

图1 青少年FAST观测方案征集活动

在尝试解决这一问题的过程中,天文观测设备的不足是一个根本性难题。大型天文设备的数量极为有限,资源的分配远远无法满足全国范围内的需求。而且,天文学家的数量也严重不足。中国14亿人口中,职业天文学家的数量仅为约3000人,这与美国相比差距甚远——美国人口约3亿,职业天文学家却有2万名。如果所有天文学家都投身于青少年科学教育领域,依然无法满足全国范围内的需求,这构成了教育普及的巨大困境。此外,即便有天文学家愿意参与到这一事业中,也经常是基于个人兴趣和短期热情提供帮助,难以形成长期稳定的专业支持。因此,依赖天文学家单独推进青少年科学教育的模式显然很难持续。

为了解决这些问题,我们不仅需要依靠科学家和科研设备,还应探索其他创新的方式,例如通过现代科技手段如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,将天文知识带入课堂,让偏远地区的学生也能够通过网络平台接触到前沿的科学内容和科研方法。此外,天文学的教育不应仅限于让学生复现现有的科学知识,更应激发他们的创新思维,引导他们参与到科学探索的过程中,培养他们的科学素养和实践能力。

二、AI赋能天文科学教育

科学教育的实施,尤其是在天文等专业领域,面临着诸多挑战。正如刚才所提到的,尽管我们具备先进的技术和内容资源,并且可以利用现代科技手段提供辅助,教育的主体依然是中小学的教师。然而,具备足够能力进行科学教育的教师数量非常有限。常常有这种调侃,要求一名语文老师去教授天文课程,显然是过于苛刻的要求。每位教师都有自己擅长的领域,要求他们具备全面的科学知识并不现实。这一现实问题凸显了科学教育在实践中的困境,尽管我们怀有很好的初衷,但要解决这些困难仍然面临巨大的挑战。

然而,技术的发展,尤其是AI的崛起,为我们提供了全新的解决路径。如今,AI在知识问答、文档整理、辅助阅读和学习陪伴等领域的应用已经非常成熟,这意味着它能够为我们在科学教育中提供强有力的支持。AI不仅能促进教育发展,它还能助力科学研究,这也是我作为一名职业天文学家,今天在此讨论AI在教育中应用的原因。AI将科学研究和教育有效地结合成一个闭环,这种全新的模式为天文学科学教育的发展带来了巨大的可能性。

在过去的两年里,我们开展了与AI结合的科研和教育实践。天文学,作为一个数据量极大的学科,其研究涉及到大量观测与仿真数据。我们从很早开始就与自动化研究所合作,探索机器学习和深度学习技术的应用,力图利用人工智能为天文学科研提供新的突破。随着技术的积累和进步,尤其是年轻学生的积极参与,我们取得了显著的进展。在这一过程中,我们开发了“Star Whisper”人工智能系统,并取得了令人满意的成绩。同时,还推出了面向天文学科的科学基座大模型“AstroOne”,如图2所示,并与之江实验室合作开发了增强训练模型,用于加速文献阅读和跨领域研究。通常情况下,教师在某一领域内会专注于自己的研究方向,若要进行跨学科研究,往往需要借助其他教师的帮助。通过“AstroOne”,研究人员可以输入相关关键词,快速筛选并整理跨领域的科研成果,这为科研工作带来了显著的推动作用。

图2 AstroOne

在2023年,"Star Whisper"在工信部信通院的大模型排行榜中综合排名第二名。尽管这些学生的专业背景是天文学,但他们在投身这一项目后,凭借着对天文学的热爱和强烈的动力,取得了非常好的成果。“Star Whisper”不仅可以作为问答助手,帮助学生解答天文学相关问题,而且已经逐渐发展为一个学习社区,如图3所示。通过这一平台,全国范围内的学生,尤其是研究生群体,都能够通过它进行学习和互动。除此之外,Star Whisper还能够构建天文学知识图谱,进行文献推荐和归纳总结,使得学生可以高效地进行相关资料的检索和学习。

图3 Star Whisper

以往中小学生在从事科研时,通常需要联系大学教师或天文台专家来解答他们的问题并协助完成各种科研任务。而现在,借助于Star Whisper,学生们无需依赖这些传统途径就能开始自己的科研探索。Star Whisper的另一项创新功能是智能化的望远镜操作。许多学校配备了望远镜,但由于操作要求较为专业,通常很难要求每位教师都具备使用望远镜的能力。我们将Star Whisper作为基础平台,结合望远镜的智能化应用,使其能够通过自然语言交互完成一系列任务,包括检验观测条件、开机、定向、调焦以及初步数据处理。这使得望远镜的使用变得更加简单和智能,能够逐步向学生提供他们所需的科学数据。

此外,Star Whisper还能够赋能天文科学教育,打破知识的壁垒,不仅能够将网上的各种资源整合起来,还能利用虚拟天文台的概念,将历史上中国天眼等大型天文观测站的数据进行共享,如图4所示。尽管无法直接调用中国天眼进行实时观测,学生依然能够通过访问过往的数据,获得科学的指导。例如,当学生所在地区天气不好,无法观测时,Star Whisper可以推荐其他地方的观测资源,使学生们能够继续进行科学探索。人工智能的介入大大降低了对职业天文学家的依赖,尤其是在中小学阶段,职业天文学家数量有限,且大部分愿意指导学生的天文学家资源更为稀缺。通过人工智能的辅助,学生们能够在缺乏大量专业教师指导的情况下,依然能够进行高质量的科学探索。

图4 Star Whisper星语

在这种新的教育模式下,教师不必成为职业科学家,也不必对天文学有深刻的专精。教育的主体应当是学生,他们通过对AI的使用获得课题和指导,能够自主进行探索,教师则更多地扮演辅助角色,记录学生的过程和成长。这样一来,教师的角色转变为指导者,而不再是知识的唯一传授者。这种方式在不对现有教育体系造成巨大冲击的同时,逐步实现了教育资源的充分利用,打通了教育链条。

为了推动这一模式的实施,我们在国科大成立了天文AI学习社区,设立了知识平台和课程体系,并开展了科创活动,鼓励学生自主探索。此外,我们还重视硬件的标准化,组建了标准化工作组,推动各类教具和望远镜的规范化生产,使得这些设备更易于在学校中普及和使用。在此过程中,我们还成立了观测基地工作组,提供远程和现场的技术支持,确保设备的正常运作。为了增强学生的探索动力,我们与北师大合作开展师资培训,并通过中学生天文知识竞赛和大学生天文创新大赛等活动,激发学生的成就感和探索欲望。通过这些举措,我们期望能够打破传统的教育模式,实现科学教育资源的共享和优化。

三、AI信息化平台

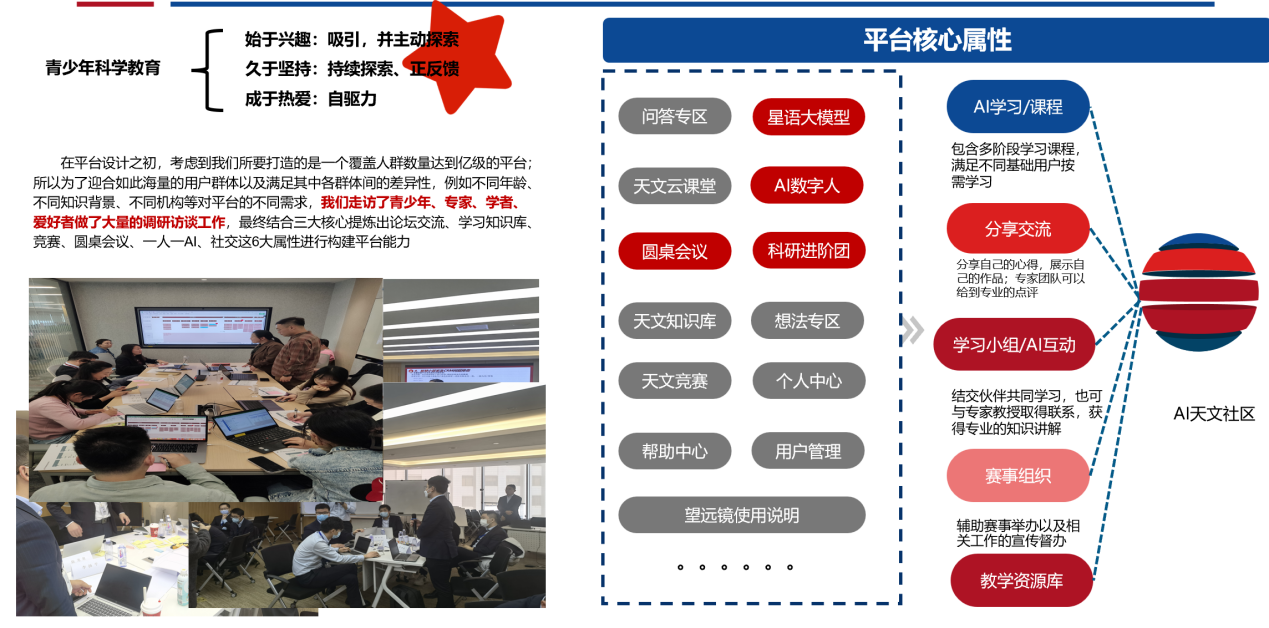

在天文科学教育体系中,AI信息化平台是核心。这个平台不仅能够为中小学生提供丰富的教育资源,还能帮助他们进行自我驱动的科研探索。通过这个平台,学生可以访问天文云课堂、天文知识库等教育资源,所有内容都是免费的。平台的内容不仅包括最前沿的天文专家课程,还会提供AI初级辅导,辅导内容涉及科研的进阶方向。AI工具的使用,如圆桌工具、教室工具等,也将通过这个平台提供给学生,帮助他们在科研过程中进行更有效的学习和探索,如图5所示。

图5 天文AI学习社区

我们特别强调“一人一AI”的理念,如图6所示。每个学生将拥有一个永久的ID,AI将伴随他们的成长过程,提供持续的学习支持。通过AI的陪伴,学生不仅能从中获取知识,同时也能将自己的探索行为反馈给AI,帮助AI在实践中不断优化。这种互动不仅为学生提供了个性化的成长路径,还通过成就驱动激发他们的兴趣,促进他们的创新和创造力。

图6 社区功能架构-AI直播间/一人一AI

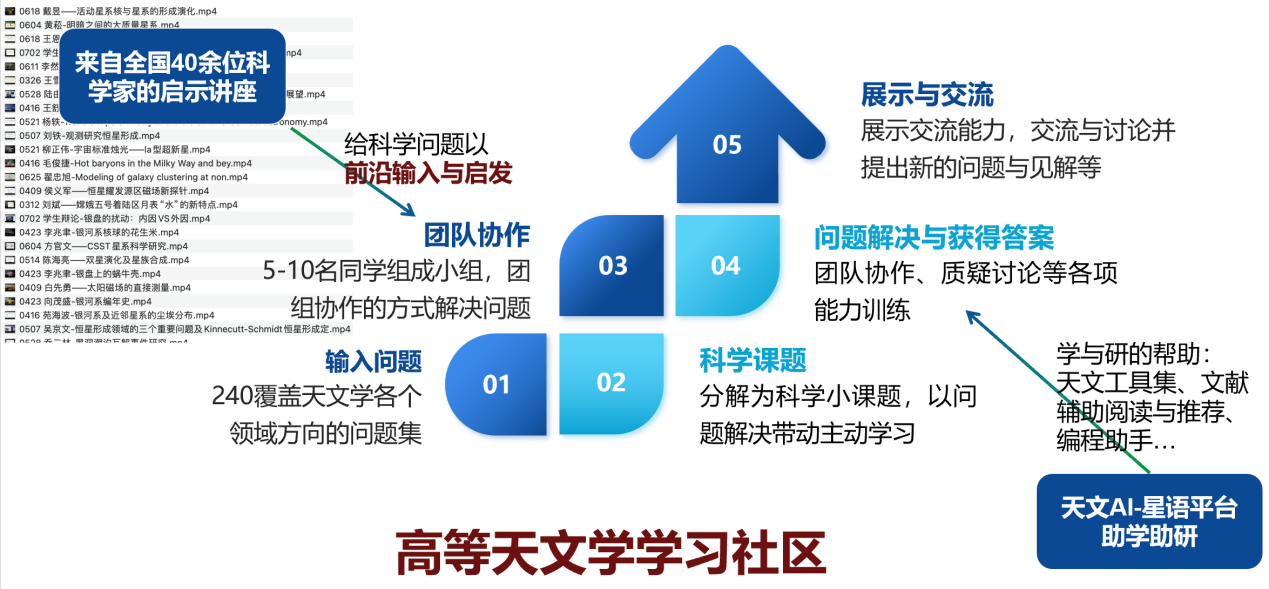

此外,平台的另一重要功能是学习社区的建设。以“高等天文学学习社区”为例,如图7所示,其推动了从单向的知识传输向双向互动的课堂转变。在这个过程中,学生与教师、专家之间形成了更加紧密的合作,学生能够参与到前沿科学问题的解答中。这种互动不仅帮助学生深化对科学问题的理解,还通过探索性的方式,培养学生独立思考和解决问题的能力。

图7 高等天文学学习社区

从2022年开始,如图8所示,天文科学教育联盟逐步建设,2023年成立了多个工作组,逐步完善科研教育内容。到2024年,Star Whisper和AstroOne两大AI模型已经投入使用,这两者通过持续对抗优化,共同促进了天文AI技术的发展,推动着教育平台的完善。到2025年,平台能够向更多学校开放,支持科研人员和学生的共同探索。而在2026年,我们计划建设国际化平台,向全球推广天文科学教育和科研资源。

图8 天文科学教育联盟发展时间路线

教育的动力不仅来自学生的自主探索,也来源于科研人员的参与。科学家通过推动教育,不仅能够推动科学研究的发展,还能形成教育和科研的良性循环。在第四次工业革命的浪潮中,科学教育尤其是从青少年阶段开始的以塑造思维为重点的科学教育,将是提升人类能力的关键。希望通过我们的努力,能够让天文学赋能科学教育,为第四次工业革命的成功奠定基础。

我们希望通过建设AI驱动的教育平台,打破传统的教育界限,帮助中小学生实现自我驱动的科研探索,让天文学成为每个人都可以接触和学习的学科。

*本文根据作者所作报告速记整理而成